北波止場~千人洞窟~ケヤキ陣地?跡 (090616)

千人洞窟外観

前ページ最後の写真を撮った場所で振り向くと、ペリリュー島の中心街に向かう立派な道が伸びている。T字路を過ぎた左手にこんもり繁る森の下あたりが千人洞窟。千人洞窟とは、岩盤の中を刳り貫いて作った日本軍の洞窟陣地のひとつだ。米軍を迎え撃つべく、ペリリュー守備隊はこの狭い島に五百以上の洞窟陣地を作ったという。これらは玉砕後米軍に爆破されて埋められ、あるいは自然に崩落し、所在の分からなくなったものも少なくない。

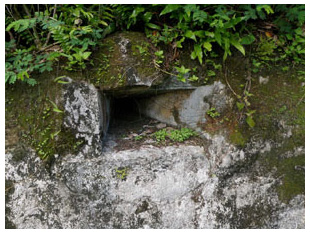

洞窟陣地入口

千人洞窟の入り口。海沿いの道路に向かって、こうした入り口がいくつもある。だが大半は深い薮に覆われて、一見しただけでは分からない。

ツアー会社が用意してくれた懐中電灯を持って、中に入る。

病室

トンネルは腰を半分ほど屈めて通れるほどの高さしかない。メインの通路の左右には、弾薬庫や野戦病院として使われたさほど深くない横穴が無数に掘られている。この横穴は病室として使われた。ここに寝かせられた傷病兵はまともな手当ても受けられず、それでも文句ひとつ零すことなく息を引き取っていったという。彼らの悲惨な様子は生存兵の証言(舩坂弘氏の著作等)に詳しい。事前に目を通していた自分たちは言葉もなく、ただただ皆様の御冥福を祈るしかなかった。カッコつけたわけじゃなく、本当にそれしかできないのだ。なんかもうね、涙出そうだった。こんな悲惨な状況でもひたすら国の平和と家族の幸せを願い信じ戦い、死んでいったんだなあと。

(余談ですが、舩坂弘氏はネットでは色々な意味で有名みたいですね。氏は自分が住んでるとこの隣町のご出身で、同郷意識というか、なんとなく親しみを感じてたりします。一方的にですが)

戦いの残像

誰が置いたのか、横穴のひとつに手榴弾と擲弾が並べられていた。

重症の兵は陣地を撤退する際や出撃の際、戦友の足手まといになる訳にはいかぬと自ら手榴弾で自決したそうだ。決して無理強いさせられたのではないとの証言は多々ある。だが治療を受けられる見込みもないとは言え、そこまでする必要はあったのだろうか。

しかし、今の時代の教育を受けた自分たちの価値観と、当時を生きた彼らの価値観はまるで違う。命を粗末にした愚かな行為だとは思えないし、言うべきではない。彼らにとってはそれが普通であり、当然の選択だったのだろうから。

日本の面影

洞窟の地面にはビールや薬品のビンが無数に散乱している。キリンビールの文字が読み取れる。

確かにここで生きていた

ゴム製の靴底、ビール瓶、なにかの金属片。

この洞窟には確かに何百人もの日本兵が息を潜めて敵を待ち、戦い、そして死んでいったのだ。そんな場所に自分が立っていることが信じられない。現代日本につながる歴史の一部が、目の前にある。あらゆる意味で自分からはものすごく遠いのに、とても近い、そんな感じ。

外へ

迷路のような洞窟をいくらか進むと、先は半ば崩落してこれ以上は進めなくなった。仕方なく予定していた場所より手前の出口から外に出る。外には熱帯の植物がびっしりと生い茂り、道路に出るのが大変だった。

人の手が入らないと、こうして歴史はどんどん埋もれていき、やがて消えていくんだろうな。

ケヤキ陣地?

千人洞窟を出てから少し歩くと、道路に面した細長い広場が左に見えてくる。Googlemapの航空写真では、赤い屋根の右手に広がっている場所だ。広場はコンクリートの壁に囲まれていて、資料と照らし合わせると、おそらくケヤキと名付けられた海岸陣地と思われる。

強固な擁壁

分厚いコンクリートの壁に、銃眼が設けられている。こういった陣地は島内至る所に作られ、米軍の艦砲射撃や爆撃機の空襲を受けてもびくともしなかった。それが結果的に米軍の甚大な被害を生んだ。

銃眼

銃眼の拡大。コンクリートの表面は、まだ滑らかさを保っている。丁寧な仕事だ。

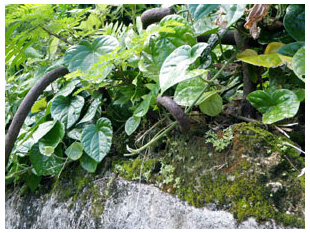

横から見てみる

写真では分かりにくいが、コンクリート壁を側面から見たところ。擁壁の厚さは1メートル以上もある。

戦いの意義

擁壁の上部。太い鉄筋が何本も使われている。鉄筋もコンクリートもこの島には勿論ない。米軍に包囲されながら、命を懸けて海上輸送した物資で作ったのだ。これほど頑強な陣地を作るのに、どれほどの命が海の藻屑と消えたのだろう。だが多大な犠牲を払うと分かっていても、ペリリュー島には必要だった。飛行場を奪われたら本土やフィリピンの防衛は崩壊すると、当時の首脳陣は考えていたのだ。

当初は米軍もフィリピン攻略のためにこの島は不可欠と考え、大戦力を送り込み甚大な被害を出しながらも占領した。だが戦後米軍の内部からも、これほどの犠牲を払ってまでペリリュー島を占領する必要があったのかと疑問視する声が多々上がった。硫黄島が映画になるほど日米双方の記憶に強く残っているのに比べ、同じ規模の激戦があったペリリュー島がさほど知られていないのはこのためかもしれない。