生き残り兵投降の地~第二次世界大戦博物館(病院跡) (090616)

みたま

次に向かったのは島の墓地の中にある、戦没者慰霊碑「みたま」。写真はなんとなく失礼に思ったので撮っていない。

日本の政府が建てた「みたま」に寄り添うように、ペリリュー島の隣アンガウル島(ここも玉砕した激戦区)で生き残った陸軍士官舩坂弘氏(作家)が建立した慰霊碑や、戦車隊等の部隊ごとの小さな碑、遺族が個人名を刻んだもの等、無数の慰霊碑が立っている。個人名を冠した碑(将校がほとんど)には享年も刻まれているが、そのほとんどが二十代もしくは三十代前半である。私よりもずっと若いじゃないか。涙が出そうになった。頑張って堪えたけど。

まだこの島には、政府間の調整がなされぬまま(これは厚労省の怠慢によるところが大きい)収集されていない遺骨がたくさん残されている。占領後米軍が爆薬で潰した洞窟陣地内に残された者、戦後あっという間に生い茂った熱帯雨林に呑み込まれたままの者、前者は日本軍の記録が破棄されたり米軍に接収されたりで場所が解らないので止むを得ないとも言えるが、後者は今でも時おり島民によって発見されるらしい。そういった遺骨は、この「みたま」碑後面にあるボックスに持ち寄るという。それでも全ての遺骨を集めるのは、素人の私にも不可能だということが分かる。

パラオだけでなく、戦後七十年近くを経て、いまだ遺骨収集もままならない当時の激戦地は数多くある。その困難な現実を考えると、靖国という当時の将兵たちの心の拠り所であった場所に、魂だけでも還っているのだと信じたい気持ちになる。そうでなければ辛すぎる。

(以下に残酷な表現があります、御注意下さい)

事前に読んだ本には、そのほぼ全てに、補給を断たれたペリリュー島の将兵が食料と水の確保にどれだけ苦労したかが書かれていた。米軍が待ち伏せていると分かっていても、水を求めて苦しむ傷病兵のため、また気が狂いそうなほどの渇きに耐えかねて、多くの日本兵が数少ない水場に向かった。当然のごとく彼らのほとんどは格好の標的となって殺された。なんとか敵の目を逃れた日本兵は、仲間の千切れた死体が浸かる腐った水を飲み、洞窟陣地に持ち帰った。

彼らは凄まじい渇きの中で殉じていった。そんな彼らの気持ちを、安穏と生きる現代の日本人である自分に理解できる等と自惚れるつもりはない。ただせめて、ほんの少しでも渇きを癒せればという思いで、友人と二人でミネラルウォーターをそれらの慰霊碑全てにかけた。

もうね、ほんとうに、今の日本は色々問題もあるけど、少なくとも空襲はないし外国に占領されて目に見える形で暴行されたり略取されている訳でもないし、収容所に入れられてもいないし、私たちはすごくすごく幸せです。不況だデフレだ勝ち組だ負け組だ言われてるけど、それでも末端まで日本人は文明の恩恵を受けて生活しています。あなた方が願ったとおり、平和で豊かな国になっています。だから安心して、安らかに眠って下さい。本当に本当に、お疲れさまでした。

深手を負い、水が飲みたいと呻きながらも、事切れる寸前には君が代を詠じた兵もいたという。生き残り兵の一人は聞き取りの中で「信じられないかもしれないが、恨み言を述べたり、取り乱しながら死ぬ奴はいなかった」と述懐していた。いまの感覚では本当に信じられない。だが信じられないからといって、美化された作り話や嘘だと断じることは、この戦場を経験していない者は誰であろうとしてはならないと思う。

なんか支離滅裂になってしまった。でもほんと、色々考えちゃって自分でもよく分からないんだ。だって過去確かに存在した動かしようのない事実が目の前にあるんだもん。国粋主義とかネトウヨとかじゃなくて、ただ平和は限りなく尊いものなんだって、心の底から思う。

ペリリュー島の道路

水とお線香をお供えしてから慰霊碑をあとにして、ワンボックスカーでがたがた走る。ペリリュー島は石灰岩のかたまりだ。道路はアスファルト舗装なんてしてなくて、石灰岩の大地を平らに削っただけ。だから直射日光に眩しく照り返る真っ白な道。それだけなら綺麗だねーで終わるけど、雨が降るとつるつるに滑ってかなりコワイ。今回のツアーもお昼過ぎに雨が降り、時速三十キロくらいで走っていてもすっごく怖かった。

そんな道中、ドライバーが突然車を停めた。道端にわんさか生えている低木を指差し「あれがタピオカだ」と言う。タピオカって芋(というか芋のでんぷんから作ったプチプチ)じゃないの!? あれ木だよどうみても!

タピオカ(タロイモ)畑

まだ背の低いタピオカ(タロイモやキャッサバとも呼ばれる)をドライバーさんがおもむろに引っこ抜くと、そこには確かに芋が。人の畑なのにいいの!?と思ったけどいいらしいです。なんでもタピオカの栽培はめちゃくちゃ簡単で、茎を切って土に挿しとくだけでどんどん増えるらしい。なんか安直だなあ。熱帯の植物ってそういうの多いよね。土が痩せてて雨が多いからかな?

ちなみに、タピオカは日本では観葉植物としても売られています。茎が赤いし葉もつやつやで綺麗だもんね。(でも一歩間違えると木になるという罠…)

生き残り兵投降の地

さらに石灰岩道路をガタガタいくと、途中に小さな看板がある。ここは日本が降伏した後も情報から分断された洞窟陣地にいたため、終戦を知らず二年以上も抵抗を続けていた三十四名の日本兵が立てこもっていた場所だ。看板にはここから30メートル奥とあるが、実際は道路沿いの看板から海側に向かって密林を100メートルほど分け入ったところにある。彼らの証言を読むと、倉庫から物資を奪ったり、米兵の服を着て野外上映の映画を観たりと、なかなかに工夫を凝らした生活だった。

でも決して楽な暮らしでなかったのは当然で、彼らの間には相当な緊張が常にあった。投降しようと申し出た者を暴力で押さえ込んだりもした。だが彼らの固い結束は戦後も続き、三十四会(みとしかい)としてこの看板や慰霊碑を建立したりしている。

戦闘下における心理状態ってどんなものなんだろう。矛盾とか恐怖とか、もうぐちゃぐちゃだったんだろうな。そんな状況でよく二年も耐えられたと思う。当時の人たちの精神力って、すごい。

看板のアップはこちら。別窓で開きます。空気銃で撃たれたあとがたくさん残っているのが悲しい(パラオでは狩猟に使う空気銃以外の銃の所持は禁止されている)。

この島が戦場になる直前、守備隊隊長中川大佐は島民を全員強制的にパラオ本島に疎開させた。そのため島民の犠牲者は一人も出なかった。疎開に反対した者もいたらしいが、統治が行き届いていたからか疎開は大きな問題もなく行われたという。統治時代の住民感情は決して悪くはなかったと思うけど、やっぱり強制疎開時はいろいろあったんだろうな。

いろいろあったのだとしても、現在のペリリュー島民は日本人に対してとても友好的だ。看板の下にも、日本軍の遺物が無造作にではあるが集められている。日本軍の戦車を米軍の手から守ってくれたのも島民たちだ(後述)。でもこんなことをする島民がいることも事実。複雑だ。

第二次世界大戦博物館

看板からさほど離れていない十字路の角に、第二次世界大戦博物館がある。ここはもと日本海軍の病院だった(他の施設との説もあり)。パラオの日本人ダイビングガイドYOKO氏によると、2004年5月にペリリュー島の人気パラオ人ガイドであるタンジー氏が、密林の中に埋もれていたこの施設を改装し、オープンさせたという。彼女のレポートには他にも興味深い記述がたくさんあるので、是非一読されることをお勧めする。(HOMEの一番下にアドレスを記載しています)

博物館の中はきんきんに冷房が効いている。館内は撮影禁止とあったので写真は撮らなかったが、あとで調べたらフラッシュをたかなければ大丈夫だったらしい。展示は日本軍と米軍関連のものが半々ずつ。まず入って最初のブースは島内で発見された日本軍の遺物(電話機や薬瓶、ヘルメット、機銃、とにかくありとあらゆるもの)や米兵が日本兵の遺体から持ち帰った千人針や日の丸を遺族が寄贈したもの、次のブースは同じく島内で発見された米軍の遺物や当時の新聞記事や記録写真をコピーしたもの等。それらが雑然と置かれていて、一部は手で触ることもできる。

2013年になって知ったのだが、ここを訪れた日本人男性がこの博物館の整備・改修に取り組んでおられ、息子さんが手がけるブログ上にて詳細が報告されている。来年三月にいよいよ改修工事が始まるらしい。まだまだ日本も捨てたもんじゃない!

改修プロジェクトのブログ http://andy0221.blog.fc2.com

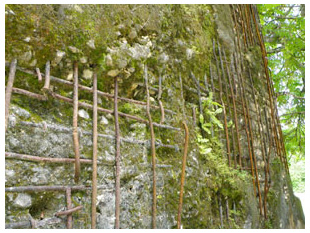

六十数年の侵食

外の壁は攻撃にさらされたのはもちろん、戦後に植物からも侵食されて鉄筋が剥き出しになっている。壁は軍の施設だけあって、おそろしく分厚い。

そういえば、上の写真に写っている青年たちの他には、管理人らしき人いなかったなあ…。

艦砲射撃の傷跡

博物館を正面から見たところ。中央の四角い窓に対し、右上の円窓がなんだか不自然に思えませんか? これは米軍の艦砲射撃で開いた穴を無理矢理窓にしたもの。こんなに厚いコンクリートを一発でぶちぬくほどの攻撃が、米軍の上陸前は昼夜の差なく続いた。水平線が見えないくらいびっしりと沖を埋めた艦艇からひっきりなしに砲弾が撃ち込まれ、空からは激しい空爆を受け、占領時の島には草木一本残っていなかったらしい。山も崩れ島の形も変わってしまった。それでも三十四人は破壊を免れた洞窟に潜み、当初はバラバラだった者たちが集まって上の場所に居住していたのだとか。

たからもの

これは博物館の前を掃除していた青年たちから貰ったもの。博物館を出てきたら、恥ずかしそうに微笑みながらくれました。ガイドさんは「すごいシャイボーイだね!」と驚きつつも嬉しそうだった(笑) 博物館前のベンチで休憩しているのが彼らです。ピックアップトラックに乗って島内の施設を清掃してくれています。ツアー中も何度か行きあいました。ずっとにこにこしてた!

左上のいちばん大きな貝は高瀬貝というそうです。ボタンの材料として有名らしく、きらきら光ってとても綺麗。